自動販売機の設置を検討する際、多くの方が最初に直面するのが「電源」の問題です。

「そもそも電源はどこから引くのか」「近くにコンセントがない場合はどうすればいいのか」といった疑問は、設置計画を進める上での大きな障壁となり得ます。

特に、電源工事が必要になった場合の費用や業者の選定、煩雑な手続きに対する不安から、一歩を踏み出せない方も少なくありません。

本記事では、自動販売機の電源確保に関するあらゆる疑問を解消するため、電源工事の具体的な内容から費用相場、信頼できる業者の選び方を解説します。

自動販売機の近くに電源がある場合は新たに用意する必要がない

自動販売機の設置を検討している場所のすぐ近くに、利用可能なコンセントが既にある場合、基本的には新たな電源工事は不要です。

自販機が必要とするのは一般的な家庭用と同じ100Vの電源であり、特別な設備は求められません。

ただし、屋外に設置する場合は、雨水などによる漏電や感電のリスクを防ぐため、防水機能を持つ「防雨型コンセント」であることが必須条件となります。

既存のコンセントが条件を満たしていれば、追加の工事費用をかけることなく、スムーズに設置を進められるでしょう。

自動販売機付近に電源がない場合は電源工事が必要

希望する設置場所の周辺に適切な電源コンセントが見当たらない場合は、専門業者による電源工事が不可欠です。

安全かつ安定的に自動販売機へ電力を供給する環境を整えることが、事業開始の前提条件となります。

1|工事内容 – 分電盤から自販機設置場所まで専用回路を設ける

他の家電と共有せず安定して電力を供給するため、分電盤から独立した専用の電気回路を新設

2|分電盤の作業 – 空きスペースに自販機専用のブレーカーを増設する

専用回路の大元として分電盤の空き部分に新しい安全ブレーカーを取り付け、そこから配線を接続

3|コンセントの設置 – 感電防止のためアース付きの屋外用防雨型コンセントを取り付ける

雨水の侵入を防ぐカバーと、漏電時の感電事故を防ぐアース端子が付いた屋外用コンセントの設置

4|安全対策 – 漏電時に電気を遮断する漏電ブレーカーの設置が推奨される

漏電を検知した際に自動で電気を遮断する安全装置の導入で、火災や感電事故を未然に防止

工事内容 – 分電盤から自販機設置場所まで専用回路を設ける

電源工事の基本は、建物の分電盤から自動販売機を設置する場所まで、独立した専用の電気回路を新たに設ける作業です。

自動販売機は24時間365日稼働し続けるため、他の家電製品などと同じ回路を共有すると、電力の使いすぎでブレーカーが落ちやすくなるからです。

専用回路を確保することで、他の電気機器への影響を心配することなく、自動販売機へ安定した電力を供給し続けることが可能になります。

配線作業は建物の壁内や天井裏、あるいは屋外の外壁に配線管を設置して行われるのが一般的です。

分電盤の作業 – 空きスペースに自販機専用のブレーカーを増設する

専用回路を設けるためには、大元である分電盤の内部に、自動販売機専用の新しいブレーカーを取り付ける必要があります。

電気工事業者はまず分電盤のカバーを開け、利用可能な空きスペース(空き回路)があるかを確認します。

空きスペースがあれば、そこに新しい安全ブレーカーを設置し、そこから自販機用の配線を接続する作業を行います。

分電盤に空きがない場合は、既存の分電盤をより容量の大きいものに交換するか、小型の分電盤を増設するといった追加の工事が必要になることも想定しておくべきでしょう。

コンセントの設置 – 感電防止のためアース付きの屋外用防雨型コンセントを取り付ける

配線工事の最終工程として、自動販売機の電源プラグを差し込むためのコンセントを設置します。

屋外や軒下など雨に濡れる可能性がある場所に設置する場合、通常の屋内用コンセントでは漏電や故障の原因となり大変危険です。

そのため、水滴の侵入を防ぐカバーが付いた「防雨型コンセント」の設置が法律で義務付けられています。

さらに、万が一の漏電時に電気を地面に逃がして感電事故を防ぐための「アース端子」付きのコンセントを選ぶことが、安全な運用における絶対条件となります。

安全対策 – 漏電時に電気を遮断する漏電ブレーカーの設置が推奨される

より高い安全性を確保するために、通常の安全ブレーカーに加えて「漏電ブレーカー」の設置が強く推奨されます。

特に雨風にさらされる屋外設置の自動販売機では、経年劣化や予期せぬトラブルによる漏電リスクが常に伴います。

この装置を導入することで、火災や感電といった重大な事故を未然に防ぎ、オーナー自身だけでなく利用者や通行人の安全を守ることに繋がります。

自動販売機の電源工事の費用相場

| 工事内容 | 費用相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 基本工事 | 20,000円 ~ 40,000円 | 最も一般的な工事の価格帯 |

| 配線延長(1mあたり) | 1,000円 ~ 2,000円 | 分電盤から設置場所が遠い場合 |

| 壁の穴あけ作業 | 3,000円 ~ 10,000円 | コンクリート壁などは高額になる傾向 |

| 分電盤の交換 | 40,000円 ~ 80,000円 | ブレーカーの空きがない場合などに必要 |

| 出張費・諸経費 | 3,000円 ~ 10,000円 | 業者や地域によって異なる |

電源工事が必要となった場合、その費用がいくらになるのかは最も気になるところです。

費用は工事の規模や内容によって変動しますが、一般的な目安を把握しておくことで、安心して計画を進めることができます。

1|約2万円からが一般的な工事費用の目安

ブレーカー増設、コンセント設置、10m以内の配線といった基本工事内容で2万円~4万円程度

2|配線距離や分電盤の状況により追加費用が発生する

配線延長や壁の穴あけ、分電盤交換などが必要な場合は、基本料金に加えて追加費用が発生

3|売上見込みが高い場所ではメーカーが費用を負担する場合がある

駅前や工場など高売上が見込めるA級立地では、メーカー側が販促費として工事費を負担する例も

約2万円からが一般的な工事費用の目安

分電盤にブレーカーの空きがあり、設置場所までの配線距離が10メートル程度と比較的短い場合、電源工事の費用相場は約2万円から4万円程度となります。

この金額には、ブレーカーの増設、屋外用コンセントの設置、そして基本的な配線作業にかかる技術料や部材費が含まれています。

ただし、あくまで最もシンプルな工事内容の場合であり、追加作業が発生すると費用は上乗せされるため、事前の見積もりが不可欠です。

配線距離や分電盤の状況により追加費用が発生する

最終的な工事費用は、現場の状況によって大きく変動する可能性があります。

例えば、分電盤から自動販売機の設置場所までの距離が10メートルを超える場合、配線の延長料金が追加で発生します。

また、配線を通すためにコンクリートの壁に穴を開ける必要がある場合や、前述の通り分電盤に空きがなく交換や増設が必要なケースも、追加費用の対象です。

見積もりを取る際には追加費用の可能性についても確認し、総額でいくらかかるのかを正確に把握することが重要になります。

売上見込みが高い場所ではメーカーが費用を負担する場合がある

オーナーにとって非常に嬉しい情報として、特定の条件下では飲料メーカー側が電源工事の費用を全額または一部負担してくれるケースがあります。

駅の近くや幹線道路沿い、大型の商業施設や工場など、非常に高い売上が見込める「A級立地」と判断された場合に適用されることが多いです。

メーカー側にとっても、有望な設置場所を確保することは大きなメリットとなるため、初期投資を支援してくれます。

自身の希望する設置場所がこの条件に合致する可能性がある場合は、契約前の交渉段階で、電源工事費用の負担について相談してみる価値は十分にあると言えるでしょう。

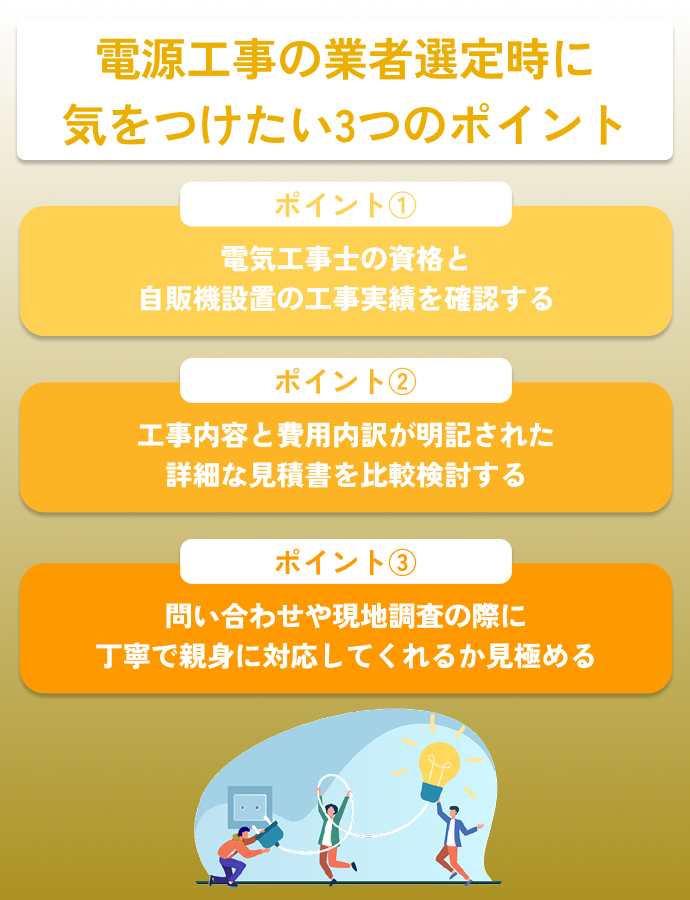

自動販売機の電源工事を依頼する業者選定時に気をつけたい3つのポイント

電源工事は安全に関わる重要な作業であり、信頼できる業者に依頼することが不可欠です。

後々のトラブルを避け、安心して自動販売機を運用するために、業者選定時には以下の3つのポイントを注意深く確認する必要があります。

1|電気工事士の資格と自販機設置の工事実績を確認する

法律遵守と安全のため国家資格「電気工事士」の有無は必須。自販機設置特有のノウハウを持つ実績も重要

2|工事内容と費用内訳が明記された詳細な見積書を比較検討する

総額だけでなく「工事一式」でない詳細な内訳を複数社で比較し、不当な料金がないか確認

3|問い合わせや現地調査の際に丁寧で親身に対応してくれるか見極める

専門用語を避け分かりやすく説明してくれるかなど、誠実な対応品質も重要な判断基準

電気工事士の資格と自販機設置の工事実績を確認する

まず大前提として、電気工事を行うためには「電気工事士」という国家資格が必須です。

無資格での工事は法律違反であるだけでなく、火災や感電といった重大な事故に繋がる危険性が高いため、必ず有資格者が在籍している業者を選んでください。

加えて、一般的な電気工事だけでなく、自動販売機の設置に伴う電源工事の実績が豊富かどうかも重要な判断基準となります。

自販機特有の要件や注意点を熟知している業者であれば、よりスムーズで確実な工事を期待できるでしょう。

工事内容と費用内訳が明記された詳細な見積書を比較検討する

業者を選定する際は、必ず複数の業者から見積書を取り、その内容を比較検討することが重要です。

その際、単に総額の安さだけで判断してはいけません。

信頼できる業者の見積書は、「工事一式」といった曖昧な表記ではなく、どのような作業にいくらかかるのかが項目ごとに詳しく記載されています。

材料費、技術料、出張費などの内訳が明確であれば、不当な料金が上乗せされていないかを確認でき、安心して依頼することができます。

問い合わせや現地調査の際に丁寧で親身に対応してくれるか見極める

技術力や価格だけでなく、担当者の対応品質も業者選びの重要な指標です。

電話での問い合わせや現地調査の際に、こちらの質問に対して専門用語を多用せず、分かりやすい言葉で丁寧に説明してくれるかを見極めましょう。

こちらの不安や疑問に寄り添い、親身になって相談に乗ってくれる業者であれば、工事当日やその後のアフターフォローにおいても、誠実な対応が期待できます。

少しでも対応に違和感や不信感を抱いた場合は、契約を見送る勇気も必要です。

自動販売機を設置するための基本条件

自動販売機は、ただ置きたい場所に置けるというものではありません。

電源の確保以外にも、スペースや法律、そしてビジネスとしての採算性など、いくつかの基本的な条件をクリアする必要があります。

1|設置スペース – 本体寸法に加えメンテナンス用の作業空間の確保が必須

本体サイズに加え、商品の補充や扉の開閉を行うための作業スペース(左右・前面に各50cm程度)の確保

2|電源の有無 – 電源がない場合は100Vのコンセントを設置者側が用意することが原則

100Vの電源確保は設置の前提条件であり、コンセントがない場合は設置オーナー側の負担で工事が必要

3|設置場所 – 歩行者や車両の通行を妨げない私有地内であることが必須条件

公道への設置は不可。通行や避難の妨げにならない安全な私有地内に限られるという法的要件

4|販売見込み – メーカーが設定した月間販売本数の基準をクリアする必要がある

特にフルオペレーション契約では、メーカー側の採算ラインである月間最低販売本数をクリアできるかが審査される

設置スペース – 本体寸法に加えメンテナンス用の作業空間の確保が必須

自動販売機を設置するためには、当然ながら本体を置くための物理的なスペースが必要です。

- 本体スペース:幅 約100cm × 奥行き 約70cm

- 作業スペース:左右・前面に各50cm程度の余裕

- 基礎スペース:本体を水平に置くためのブロック等のスペース

一般的な屋外用自販機の寸法は幅が約100cm、奥行きが約70cmですが、加えてメンテナンスのための作業空間を考慮しなければなりません。

商品の補充や売上金の回収で扉を開閉するため、自販機の左右や前面には最低でも50cm程度の余裕を持たせることが推奨されます。

また、機体を水平に保つための基礎部分(ブロックなど)の設置スペースも忘れずに計算に入れておく必要があります。

電源の有無 – 電源がない場合は100Vのコンセントを設置者側が用意することが原則

自動販売機を稼働させるためには100Vの電源が不可欠です。

電源コンセントを用意する責任は、原則として土地や建物の所有者、つまり自動販売機を設置したいと考えるオーナー側にあります。

飲料メーカーやオペレーターは、あくまで自動販売機本体を提供するのが役割であり、電源の確保は設置の前提条件とされています。

そのため、適切なコンセントがない場合は、オーナー自身の負担で電気工事業者に依頼し、工事を行う必要があります。

設置場所 – 歩行者や車両の通行を妨げない私有地内であることが必須条件

自動販売機を設置できる場所は、法律によって厳しく定められています。

大前提として、道路や歩道といった公共のスペース(公道)に許可なく設置することはできません。

設置が認められるのは、個人の住宅の敷地や、店舗・会社の敷地内といった「私有地」に限られます。

さらに、私有地内であっても、設置した自販機が歩行者や車両の通行の妨げになったり、避難経路を塞いだりすることがないよう、安全に配慮した場所を選ぶ必要があります。

販売見込み – メーカーが設定した月間販売本数の基準をクリアする必要がある

特に、オーナーが場所を提供するだけで管理をメーカーに委託する「フルオペレーション契約」の場合、ビジネスとして成り立つかどうかが重要な判断基準となります。

飲料メーカーは、自社の利益を確保するために、月間の最低販売本数といった独自の基準を設けています。

現地調査の際には、周辺の交通量や人通り、競合する店舗の有無などを分析し、この基準をクリアできる販売見込みがあるかを厳しく審査します。

たとえ十分なスペースや電源があったとしても、販売が見込めないと判断されれば、設置を断られるケースも少なくありません。

自動販売機設置の申し込みから稼働までの流れ

実際に自動販売機を設置しようと決めてから、実際に商品が買えるようになるまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。

ここでは、申し込みから稼働開始までの一般的な流れを6つのステップに分けて解説します。

1|ステップ1 業者選定 – 複数社を比較し希望に合う飲料メーカーや業者へ連絡する

公式サイトや一括見積もりサイトで複数社を比較し、取り扱いブランドや条件で希望に合う業者を選定

2|ステップ2 現地調査 – 担当者が設置環境や電源状況を確認し販売見込みを判断する

担当者が訪問し、スペース・電源・搬入経路を確認の上、周辺環境から売上を予測し設置可否を審査

3|ステップ3 契約締結 – 手数料率や電気代負担などの条件を確定させ契約書を交わす

手数料の割合や電気代の負担者など重要事項を確認・合意の上、後々のトラブルがないよう契約書を締結

4|ステップ4 電源工事 – 契約後に自販機が搬入される日までに電源工事を完了させる

電源がない場合、オーナー負担で電気工事業者を手配し、自販機本体の搬入日までに工事を完了

5|ステップ5 搬入・設置 – 専門業者が機体を運び転倒防止措置を施して据え付ける

専門業者が機体を運搬・設置し、地震対策としてアンカーボルトなどで確実に転倒防止措置を実施

6|ステップ6 稼働開始 – 商品補充と試運転を行い24時間いつでも購入可能な状態になる

商品の補充と冷却・金銭識別などの試運転が完了した時点から、24時間販売可能な店舗として稼働

ステップ1 業者選定 – 複数社を比較し希望に合う飲料メーカーや業者へ連絡する

最初のステップは、パートナーとなる飲料メーカーや専門のオペレーション業者を選ぶことです。

主要な飲料メーカーのウェブサイトから直接申し込む方法のほか、複数の業者を一度に比較できる一括見積もりサイトを利用するのも効率的です。

取り扱いたい商品のブランドや、手数料の条件、サポート体制などを比較検討し、自分の希望に最も合う業者を数社に絞り込み、問い合わせを行います。

この段階で、設置したい場所の住所や状況を伝え、現地調査の日程を調整することになります。

ステップ2 現地調査 – 担当者が設置環境や電源状況を確認し販売見込みを判断する

選んだ業者の担当者が実際に設置希望場所を訪れ、現地調査を行います。

担当者は、設置に必要なスペースが確保できるか、電源コンセントの有無やその位置、そして搬入経路などをプロの目で確認します。

同時に、周辺の環境を分析して、どれくらいの売上が見込めるかを判断する重要なステップです。

この調査結果をもとに、設置の可否や最適な機種の選定、そして具体的な契約条件が提示されることになります。

ステップ3 契約締結 – 手数料率や電気代負担などの条件を確定させ契約書を交わす

現地調査の結果、双方の合意が得られれば、正式な契約手続きへと進みます。

契約書には、オーナーが受け取る販売手数料の割合(料率)、電気代の負担をどちらが行うか、契約期間など、非常に重要な条件が明記されています。

後々のトラブルを防ぐため、契約書の内容は隅々まで目を通し、少しでも不明な点があれば必ず担当者に質問して解消しておきましょう。

すべての内容に納得した上で署名・捺印し、契約を締結します。

ステップ4 電源工事 – 契約後に自販機が搬入される日までに電源工事を完了させる

契約が完了し、現地調査で電源工事が必要と判断された場合、オーナーは自身の責任で電気工事業者を手配し、工事を実施する必要があります。

工事は自動販売機本体が搬入される日より前に、完了させておくことが絶対の条件です。

飲料メーカーによっては、提携している電気工事業者を紹介してくれる場合もあるため、業者探しに不安があれば相談してみると良いでしょう。

工事が完了したら、正常に電気が来ているかをテスターなどで確認しておくと万全です。

ステップ5 搬入・設置 – 専門業者が機体を運び転倒防止措置を施して据え付ける

自動販売機本体の搬入と設置作業が行われます。

この作業は、飲料メーカーやその委託を受けた専門の運送業者が担当します。

数百キログラムにもなる重い機体をクレーン付きのトラックなどで運び込み、指定された場所に慎重に配置します。

設置後には、地震などの際に機体が倒れるのを防ぐため、アンカーボルトで地面に固定したり、ワイヤーで壁に繋いだりといった転倒防止措置が確実に行われます。

ステップ6 稼働開始 – 商品補充と試運転を行い24時間いつでも購入可能な状態になる

設置が完了すると、担当のルートセールスマンが訪れ、商品の補充作業を行います。

ジュースやお茶、コーヒーなど、契約内容に基づいた商品が機内に詰められ、販売可能な状態に整えられます。

その後、電源を入れて冷却(加温)機能や金銭の識別、ボタンの動作などに問題がないか最終チェック(試運転)を行います。

全ての確認が完了した瞬間から、自動販売機は24時間稼働の無人店舗として、新たな収益を生み出し始めます。

自動販売機の導入形態ごとの電気代負担主体

自動販売機を設置する上で継続的に発生するランニングコストが電気代ですが、誰が負担するのかは契約形態によって異なります。

自身の希望する運営スタイルに合わせて、最適な契約を選ぶための判断材料としてください。

1|フルオペレーション契約 – 電気代はオーナー負担で管理の手間なく手数料が収入になる

管理は全てメーカー任せで手間いらず。オーナーは場所と電気代を提供し、売上に応じた手数料を得る

2|リース・買取契約 – 電気代も本体費用も自己負担だが売上のすべてが自分の利益になる

全ての運営を自己責任で行う自主管理型。コストはかかるが、売上の100%が利益になるハイリターン型

3|電気代補助型契約 – メーカーが電気代を一部負担する代わりにオーナーの手数料は下がる

メーカーが電気代を補助する代わりに、オーナーが受け取る販売手数料の割合が低くなるプラン

フルオペレーション契約 – 電気代はオーナー負担で管理の手間なく手数料が収入になる

現在、自動販売機設置の主流となっているのが「フルオペレーション契約」です。

この契約では、商品の補充、売上金の回収、機体のメンテナンスといった管理業務のすべてを飲料メーカー側が行ってくれます。

オーナーは設置場所を提供するだけで一切手間がかからない代わりに、毎月の電気代を負担し、売上に応じた販売手数料(一般的に売上の20%前後)を収入として受け取ります。

手間をかけずに安定した副収入を得たいと考える方に最適なプランと言えるでしょう。

リース・買取契約 – 電気代も本体費用も自己負担だが売上のすべてが自分の利益になる

「リース・買取契約」は、いわゆる自主管理型の運営方法です。

オーナー自身が自動販売機本体をリースまたは購入し、商品の仕入れから補充、価格設定、売上管理まで、すべての運営業務を自己責任で行います。

当然、月々の電気代も自己負担となりますが、最大のメリットは売上が100%自身の利益になる点です。

手間やコストはかかりますが、売れ筋商品を分析して仕入れを最適化するなど、自身の才覚次第で収益を最大化できる、事業性の高いプランです。

電気代補助型契約 – メーカーが電気代を一部負担する代わりにオーナーの手数料は下がる

一部の飲料メーカーでは、フルオペレーション契約の派生形として「電気代補助型契約」を用意している場合があります。

これは、オーナーが負担する月々の電気代の一部を、飲料メーカー側が補助してくれるというプランです。

電気代の負担が軽減されるというメリットがある一方で、その分オーナーが受け取る販売手数料の料率は通常のフルオペレーション契約よりも低く設定されます。

毎月のランニングコストを少しでも抑えたいけれど、管理の手間はかけたくないというニーズに応える、中間的な選択肢と言えるでしょう。

自販機設置で電気代以外にかかる費用

自動販売機の設置を検討する際には、電気代というランニングコストだけでなく、初期段階や運営全体でどのような費用が発生するのかを把握しておくことが重要です。

契約形態によって大きく異なるこれらの費用について解説します。

1|初期費用 – フルオペレーション契約なら原則0円で設置できる

主流のフルオペレーション契約では本体代や設置費はメーカー負担のため、金銭的な初期投資はほぼ不要

2|電源工事費用 – コンセントがない場合に約2万円からの工事費用が発生する

設置場所に適切な電源がない場合、オーナー負担で工事を行う必要があり、これが実質的な初期費用となる

3|自販機本体の購入費用 – 自主管理の場合中古でも30万円前後の購入費用が必要になる

自主管理では本体費用が自己負担。新品で約100万円、中古でも30万円~50万円程度の資金が必要

4|管理運営費用 – 自主管理の場合は商品の仕入れ代や修理費も自己負担となる

自主管理では、継続的な飲料の仕入れ代金や、故障時の修理・メンテナンス費用も全て自己負担

初期費用 – フルオペレーション契約なら原則0円で設置できる

自動販売機の設置における最大の魅力の一つが、初期費用をほとんどかけずに始められる点です。

主流であるフルオペレーション契約を選んだ場合、高価な自動販売機本体の購入費用や設置費用はすべて飲料メーカーが負担してくれます。

つまり、オーナーは設置場所を提供するだけで、金銭的な初期投資は原則として0円で済みます。

これにより、事業開始のリスクを大幅に低減できるため、多くの人が気軽に自販機ビジネスに参入できます。

電源工事費用 – コンセントがない場合に約2万円からの工事費用が発生する

フルオペレーション契約で初期費用が原則0円である中でも、唯一オーナー負担となる可能性があるのが、本記事で解説してきた電源工事費用です。

設置場所に適切な電源コンセントがない場合、約2万円から4万円程度の工事費用をオーナーが負担して用意する必要があります。

ただし、前述の通り、非常に高い売上が見込める場所ではメーカーがこの費用を負担してくれる場合もあります。

この電源工事費用が、実質的な初期投資となるケースが最も多いと言えるでしょう。

自販機本体の購入費用 – 自主管理の場合中古でも30万円前後の購入費用が必要になる

一方、リースや買取で自主管理を行う場合は、自動販売機本体の費用が大きな初期投資としてのしかかります。

新品の自動販売機を購入する場合、価格は100万円近くになることも珍しくありません。

初期費用を抑えるために中古品を選ぶという選択肢もありますが、それでも30万円から50万円程度の購入費用が必要となるのが一般的です。

リース契約であれば月々の支払いで済みますが、いずれにせよ、自主管理は相応の資金計画が前提となる運営方法です。

管理運営費用 – 自主管理の場合は商品の仕入れ代や修理費も自己負担となる

自主管理を選択した場合、初期の本体費用だけでなく、継続的な管理運営費用もすべて自己負担となります。

最も大きなコストは、当然ながら販売する飲料や食品の仕入れ代金です。

加えて、機体が故障した際の修理費用や、定期的なメンテナンス費用も考慮しておかなければなりません。

フルオペレーション契約ではこれらは全てメーカーの負担ですが、自主管理ではこれらのコストを売上の中から賄っていく必要があります。

自動販売機の電源に関するよくある質問

自動販売機の電源に関して、特に多く寄せられる具体的な質問とその回答をまとめました。

細かい疑問点を解消し、より安心して設置計画を進めるためにお役立てください。

1|自販機の電源はどこから引っ張ってくることが多いですか?

建物の分電盤に専用ブレーカーを増設し、そこから設置場所まで配線してコンセントを設けるのが一般的

2|自動販売機の消費電力(w数)はどの程度ですか?

冷却・加温時の定格消費電力は500W~1000W程度。省エネ機なら月々の電気代は2千円~4千円が目安

3|自動販売機のコンセント形状を教えてください

家庭用と同じ平行2穴タイプだが、安全のためアース端子付きのコンセントの設置が必須

4|自動販売機にアース線は必要ですか?

漏電時の感電事故を防ぐため法律で義務付けられており、絶対に省略できない重要な安全対策

5|自動販売機に必要なブレーカー容量を教えてください

通常15Aまたは20Aの安全ブレーカーを使用。ほとんどの場合は15Aで十分だが、20Aならより安心

自販機の電源はどこから引っ張ってくることが多いですか?

自動販売機の電源は、設置する建物に引き込まれている主電源から分岐させて確保するのが最も一般的です。

具体的には、家屋や店舗の壁に設置されている分電盤(ブレーカーが集まっている箱)が電源の出発点となります。

電気工事業者はこの分電盤に新しいブレーカーを増設し、そこから専用の配線を自販機の設置場所まで伸ばして新しいコンセントを設けます。

母屋から離れた駐車場などに設置する場合でも、この分電盤から地中や架空を通して配線を延長する工事が行われます。

自動販売機の消費電力(w数)はどの程度ですか?

自動販売機の消費電力は、機種のサイズや性能、そして季節によって大きく変動します。

特に、夏場に冷却機能をフル稼働させる時期や、冬場に加温を行う時期は消費電力が最も大きくなります。

一般的な目安として、冷却・加温時の定格消費電力は500W~1000W(ワット)程度とされています。

ただし、近年の省エネモデルでは、効率的な断熱材の使用やヒートポンプ技術の採用により、消費電力を大幅に削減しており、月々の電気代に換算すると2,000円から4,000円程度に収まる機種が主流です。

自動販売機のコンセント形状を教えてください

自動販売機に使用される電源プラグとコンセントは、一般家庭で使われているものと基本的には同じ形状です。

具体的には、2本の差し込み刃を持つ一般的な平行プラグと、それに対応するコンセントが使用されます。

ただし、安全のためにアース線の接続が強く推奨されるため、コンセント側にはアース端子が付いている必要があります。

形状としては、2つの差し込み穴の下にアース端子用の穴が1つ付いた3穴タイプや、差し込み穴の横にアース接続用のネジが付いたタイプが一般的です。

自動販売機にアース線は必要ですか?

はい、自動販売機にアース線を接続することは、法律でも定められており、安全上きわめて重要です。

アース線は、万が一、機械内部で漏電が発生した際に、その電気を安全に地面へ逃がすための命綱の役割を果たします。

もしアースが接続されていないと、漏電した電気が機械の金属部分に留まり、それに触れた人が感電してしまうという重大な事故に繋がる恐れがあります。

特に、雨風にさらされる屋外に設置する金属製の自動販売機にとって、アースの設置は絶対に省略できない安全対策です。

自動販売機に必要なブレーカー容量を教えてください

自動販売機1台に対して設ける専用回路には、通常15A(アンペア)または20Aの安全ブレーカーが使用されます。

これは、自動販売機の消費電力が最大でも1000W(=10A)程度であるため、余裕を持った容量と言えます。

ほとんどの場合、15Aのブレーカーで十分に対応可能ですが、将来的に冷凍機能付きの大型自販機などに置き換える可能性も考慮し、20Aを選択しておくとより安心です。

どの容量のブレーカーを設置するかは、最終的には電源工事を依頼する電気工事業者が、自販機の仕様や配線状況を考慮して専門的な判断を下します。

まとめ

本記事では、自動販売機の設置における最大の関門とも言える「電源」の問題について、工事の内容や費用、業者の選び方から設置までの流れまでを網羅的に解説しました。

設置場所に適切な電源がない場合でも、信頼できる電気工事業者に依頼して専用回路を設けることで、安全に自動販売機を稼働させることが可能です。

費用は約2万円からが目安となりますが、設置場所の状況によって変動するため、複数の業者から詳細な見積もりを取ることが失敗しないための鍵となります。

電源という専門的な課題に対する不安が解消され、この記事が皆様にとって自動販売機設置という新たな一歩を踏み出すための確かな後押しとなれば幸いです。