自動販売機の設置は手軽な副業や店舗の新たな収益源として注目されていますが、その一方で「電気代は一体いくらかかるのか」というコストへの不安が導入の大きな壁となっています。

売上から費用を差し引いて、果たして本当に利益は残るのか、具体的な数字が見えない限り、なかなか一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、自販機の種類別の電気代の目安から、コストが変動する要因、具体的な計算方法、そして効果的な節約術までを網羅的に解説します。

電気代という見えないコストを明確に可視化し、あなたが安心して自販機ビジネスを始めるための、確かな判断材料を提供します。

ニコチン・タール0でクリーンなVAPE(電子タバコ)は、嫌な臭いを気にする若者や女性、外国人観光客からの需要が急増中。今、最も注目されている「売れる商品」の一つです。

- 初期費用・月額費用0円で始められる

- 商品補充・売上管理など、面倒な手間は一切なし

- 「日本初」の話題性で他店と差別化できる

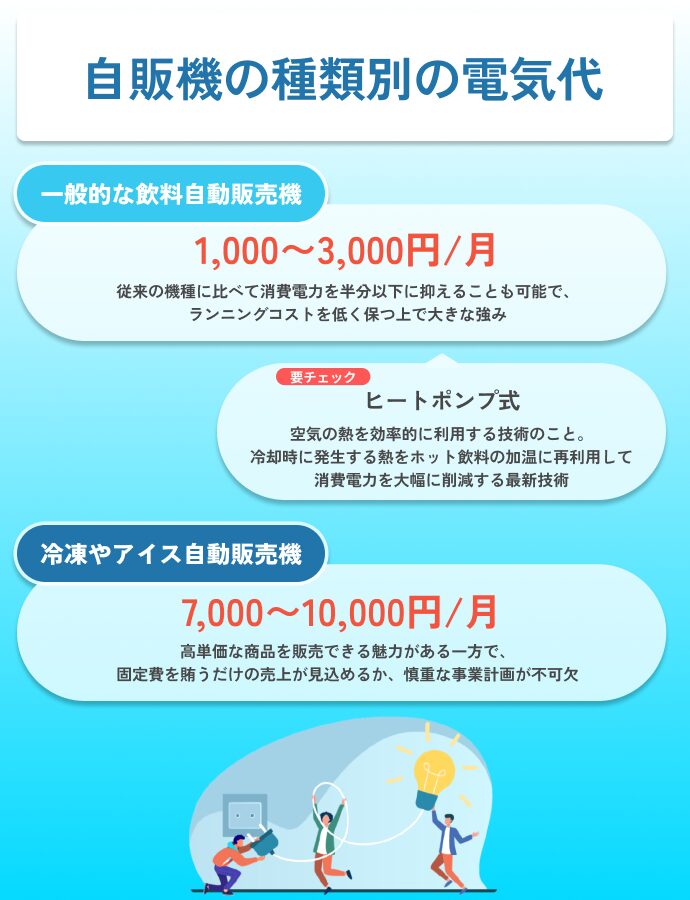

自販機の種類別の電気代

自動販売機の電気代は、取り扱う商品の種類によって大きく異なります。

一般的な飲料自販機と、強力な冷却を必要とする冷凍・アイス自販機では、月々のコストに数倍の差が生じることもあります。

1|一般的な飲料自動販売機 – 月1,000円から3,000円が電気代の目安

最新の省エネ機種が主流となり、月々の電気代が1,000円から3,000円程度に抑えられるという目安

2|冷凍やアイス自動販売機 – 強力な冷却が必要で月7,000円以上と高額

強力な冷却機能により月7,000円以上の電気代がかかる冷凍・アイス自販機についての解説

一般的な飲料自動販売機 – 月1,000円から3,000円が電気代の目安

私たちが最もよく目にする、缶やペットボトルの飲料を販売する一般的な自動販売機の電気代は、月々1,000円から3,000円程度が目安となります。

近年のモデルは省エネ性能が飛躍的に向上しており、特に日中の冷却を抑制するピークカット機能などを搭載した「ヒートポンプ式」の自販機が主流です。

このタイプは、従来の機種に比べて消費電力を半分以下に抑えることも可能で、ランニングコストを低く保つ上で大きな強みとなります。

そのため、新たに設置を検討する際は、最新の省エネ機種を選ぶことが、長期的な収益性を確保する上で非常に重要です。

冷凍やアイス自動販売機 – 強力な冷却が必要で月7,000円以上と高額

ラーメンや餃子、アイスクリームなどを販売する冷凍自動販売機は、商品を-20℃前後で維持するために、強力な冷却能力が求められます。

24時間体制でコンプレッサーを稼働させる必要があるため、その電気代は一般的な飲料自販機と比較して大幅に高くなります。

具体的な目安としては、月々7,000円から10,000円程度の電気代がかかるのが一般的です。

※参考:自動販売機JP

高単価な商品を販売できる魅力がある一方で、この高額な固定費を賄えるだけの売上が見込めるか、慎重な事業計画が不可欠です。

自販機の電気代が変動する3つの要因

自動販売機の電気代は常に一定ではなく、いくつかの要因によって大きく変動します。

特に「季節」「販売商品」「設置場所」の3つはコストに直接影響を与えるため、年間の収支計画を立てる上で必ず理解しておく必要があります。

1|夏場の冷却と冬場の加温により電気代は年間で3倍近く変動する

冷却・加温の頻度が変わる季節要因で、電気代が最も安い月と高い月で3倍近い差が生まれる可能性

2|ホット飲料の販売は加温ヒーターが稼働し冬の電気代を押し上げる

ホット飲料の販売に伴う加温ヒーターの稼働が、冬場の電気代を押し上げる要因となることの説明

3|屋外や日当たりの良い場所は冷却負荷が増え電気代が高くなる

直射日光などの影響を受ける設置場所の環境によって、冷却負荷が増して電気代が高くなるという解説

夏場の冷却と冬場の加温により電気代は年間で3倍近く変動する

自動販売機の電気代が最も高くなるのは、外気温が上昇し、商品を冷やすために冷却機能がフル稼働する夏場です。

反対に、冷却も加温もあまり必要としない春や秋は、電気代が最も安くなる傾向にあります。

最も電気代が安い月と最も高い月とを比較すると、年間で3倍近い差が生まれることも珍しくありません。

この季節変動をあらかじめ想定しておかなければ、「夏場になったら急に赤字になった」という事態に陥る可能性もあるため注意が必要です。

ホット飲料の販売は加温ヒーターが稼働し冬の電気代を押し上げる

冬場は夏場ほどではないものの、ホット飲料を販売することで電気代が上昇する要因となります。

商品を温かい状態に保つためには、内部の加温ヒーターを常に作動させておく必要があるからです。

コールド飲料のみを販売している場合に比べて、ホット飲料をラインナップに加えると、冬場の電気代は高くなることを覚えておきましょう。

特に寒さが厳しい地域では、この加温による電力消費が収益を圧迫する可能性も考慮する必要があります。

屋外や日当たりの良い場所は冷却負荷が増え電気代が高くなる

自動販売機の設置場所も、電気代を左右する重要な要素です。

特に夏場、直射日光が長時間当たるような屋外に設置すると、庫内の温度が上昇しやすくなり、冷却のための余分な電力が必要になります。

同じ機種であっても、日当たりの良い屋外と、空調の効いた屋内とでは、冷却効率の差から電気代に大きな違いが生まれます。

もし設置場所を選べる状況であれば、できるだけ日陰になる場所や、風通しの良い場所を選ぶことが、賢い節電対策の第一歩となります。

自販機の電気代の負担は原則として設置場所のオーナー

自動販売機を設置する際、「電気代は誰が支払うのか」という点は、契約における最も重要な確認事項の一つです。

負担者をめぐる認識のズレが、後々のトラブルに発展するケースも少なくありません。

1|メーカー管理の契約ではオーナーが電気代のみを支払う

メーカーが管理する一般的な契約では、オーナーは場所と電気を提供し、電気代を負担する仕組み

2|売上から電気代を差し引いた額がオーナーの収益になる

オーナーの収益は、メーカーから支払われる販売手数料から、自身が負担する電気代を引いた額

3|設置契約を結ぶ前に電気代の負担者を必ず確認する

思い込みによる後のトラブルを避けるため、契約前に書面で電気代の負担者を明確に確認する必要性

メーカー管理の契約ではオーナーが電気代のみを支払う

飲料メーカーなどが管理する一般的なフルオペレーション契約では、設置場所のオーナーが負担するのは基本的に電気代のみです。

商品の補充や売上金の回収、機体のメンテナンスといった管理業務は、すべてメーカー側の担当者が行ってくれます。

オーナーは場所を提供するだけで、手間をかけずに収益の一部を得られる手軽さが大きなメリットです。

ただし、その手軽さと引き換えに、電気代というランニングコストはオーナー側が負担するのが通例となっています。

売上から電気代を差し引いた額がオーナーの収益になる

オーナーの収益構造は、極めてシンプルです。

毎月の総売上から、メーカー所定の販売手数料(マージン)がオーナーに支払われます。

そして、その受け取った販売手数料から、自身が支払う電気代を差し引いた金額が、最終的な手取りの利益となります。

したがって、電気代をいかに低く抑えるかが、収益性を高める上で直接的な鍵を握っていると言えるでしょう。

設置契約を結ぶ前に電気代の負担者を必ず確認する

ほとんどのケースで電気代はオーナー負担となりますが、契約内容は絶対ではありません。

ごく稀に、特別なキャンペーンや交渉次第で、負担条件が異なる場合も考えられます。

「常識的にこうだろう」という思い込みは禁物です。

後々のトラブルを避けるためにも、設置契約を結ぶ前には、契約書面の隅々まで目を通し、電気代の負担者が誰であるかを明確に確認してください。

自販機設置にかかる電気代の計算方法

自販機の電気代をより具体的に把握するためには、ご自身の状況に合わせた計算が必要です。

1|月間電気代の目安 – 年間消費電力量に電力単価を掛け12で割る

年間の消費電力量と電力単価を基に、月々の電気代のおおよその目安を算出する基本的な計算式

2|消費電力量 – 本体や仕様書に記載の1ヶ月や年間の消費電力量(ワット数)を確認する

計算の基礎となる消費電力量を、自販機本体の仕様書やメーカー公式サイトで正確に確認する方法

3|電力料金単価 – 契約中の電力会社の1kWhあたり料金を調べる

電気ご使用量のお知らせ(検針票)などから、自身が契約する電力会社の正確な料金単価を調べる必要性

4|メーカー公式サイトのシミュレーターでより正確な費用がわかる

メーカー公式サイトのシミュレーターを活用し、手軽かつ正確に電気代を把握する便利な方法の紹介

月間電気代の目安 – 年間消費電力量に電力単価を掛け12で割る

月々の電気代を計算する基本的な式は、非常にシンプルです。

まず、自販機の「年間消費電力量(kWh)」に、ご自身が契約している電力会社の「電力料金単価(円/kWh)」を掛け合わせます。

これにより年間の電気代が算出されるので、最後にその数値を12で割ることで、月間のおおよその電気代が分かります。

例えば、年間消費電力量が700kWhで、電力料金単価が31円の場合、「700 × 31 ÷ 12 ≒ 1,808円」が月々の電気代の目安となります。

消費電力量 – 本体や仕様書に記載の1ヶ月や年間の消費電力量(ワット数)を確認する

計算の元となる消費電力量は、設置を検討している自動販売機の仕様書やカタログに必ず記載されています。

通常は「年間消費電力量」としてkWh(キロワット時)という単位で示されていることが多いです。

もし定格消費電力(W)しか分からない場合は、その数値を24時間、365日稼働させた場合の電力量を計算する必要があります。

メーカーの公式サイトにも機種ごとの詳細なスペック情報が掲載されているため、正確な数値を確認することが可能です。

電力料金単価 – 契約中の電力会社の1kWhあたり料金を調べる

もう一つの重要な要素である電力料金単価は、ご自身が契約している電力会社によって異なります。

この単価は、毎月届く「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」や、電力会社の会員向けウェブサイトで確認することができます。

料金プランによって単価は変動するため、必ずご自身の契約内容に基づいた正確な単価を使用してください。

全国の電力料金の平均単価は、1kWhあたり約31円(2024年時点)とされていますが、これはあくまで目安として捉えるのが良いでしょう。

メーカー公式サイトのシミュレーターでより正確な費用がわかる

より手軽かつ正確に電気代を知りたい場合、飲料メーカーの公式サイトに設置されている電気代シミュレーターの活用がおすすめです。

これらのシミュレーターは、自社の自動販売機の機種を選択し、お住まいの地域と契約している電力会社を選ぶだけで、自動的に月々の電気代を計算してくれます。

複雑な計算を行う必要がなく、誰でも簡単に信頼性の高い費用を把握することが可能です。

自販機設置による収支計画を立てる上で、こうしたメーカー提供のツールは非常に有力な判断材料となります。

自販機の電気代を節約する5つの方法

自動販売機の収益性を高めるためには、電気代という継続的なコストをいかに削減するかが重要です。

ここでは、誰でも実践できる効果的な5つの節電方法を紹介します。

1|直射日光の当たらない日陰や屋内への設置で冷却効率を高める

直射日光を避けた場所への設置や屋根の設置により、冷却効率を高めて消費電力を抑制する方法

2|夜間割引など自販機の稼働状況に合った電力契約プランに見直す

夜間割引プランや新電力への乗り換えを検討し、自販機の稼働実態に合った最適な電力契約を選ぶ方法

3|定期的な清掃とメンテナンスで機械本来の省エネ性能を維持する

コンデンサー部分の清掃などを定期的に行い、放熱効率の低下を防いで省エネ性能を維持する重要性

4|複数台あるなら稼働状況を見て不要な台数を減らすことも有効

売上状況を精査し、稼働率の低い赤字の自販機を撤去することで、根本から無駄な電気代を削減する判断

5|ピークカット機能で電力需要が高い日中の冷却運転を自動で停止する

最新機種に搭載されたピークカット機能を活用し、電力需要が高い日中の冷却運転を停止させる省エネ術

直射日光の当たらない日陰や屋内への設置で冷却効率を高める

最も基本的かつ効果的な節約方法は、設置場所を工夫することです。

特に夏場、直射日光が当たる場所は自販機本体の温度が上昇し、商品を冷やすために余計な電力を消費してしまいます。

可能であれば屋内に設置するか、屋外であっても建物の陰になる場所や、専用の屋根を設置するなどして、直射日光を避けるだけで冷却効率は大きく向上します。

また、本体の背面や側面に十分なスペースを確保し、放熱を妨げないようにすることも、消費電力の抑制に繋がります。

夜間割引など自販機の稼働状況に合った電力契約プランに見直す

現在契約している電力会社の料金プランが、本当に最適かどうかを見直すことも重要です。

電力会社によっては、夜間の電気料金が割安になるプランを提供している場合があります。

自販機は24時間稼働するため、こうした夜間割引プランをうまく活用することで、トータルの電気代を削減できる可能性があります。

また、電力自由化により様々な事業者が電力サービスに参入しているため、より料金の安い電力会社へ乗り換えることも有効な選択肢の一つです。

定期的な清掃とメンテナンスで機械本来の省エネ性能を維持する

見落とされがちですが、定期的な清掃とメンテナンスも節電において重要な役割を果たします。

特に、室外機の役割を果たすコンデンサー部分にホコリやゴミが詰まると、放熱効率が著しく低下し、冷却のために無駄な電力を消費してしまいます。

フィルターの清掃や周辺のゴミ拾いなどを定期的に行うだけで、自販機が本来持つ省エネ性能を最大限に引き出すことができます。

フルサービス契約の場合は業者がメンテナンスを行いますが、自主管理の場合はオーナー自身が意識して取り組む必要があります。

複数台あるなら稼働状況を見て不要な台数を減らすことも有効

もし敷地内に複数の自動販売機を設置している場合は、それぞれの売上状況を精査してみましょう。

長期間にわたって売上が芳しくない自販機は、利益を生むどころか、電気代だけを消費する赤字の原因になっている可能性があります。

思い切って稼働率の低い自販機を撤去し、台数を集約することで、無駄な電気代を根本から削減できます。

全体の売上を維持しつつ、コストだけを圧縮できる、非常に効果的な経営判断と言えるでしょう。

ピークカット機能で電力需要が高い日中の冷却運転を自動で停止する

最新の省エネ型自動販売機の多くには、「ピークカット」と呼ばれる機能が標準搭載されています。

あらかじめ夜間のうちに十分に冷やしておいた飲料の保冷効果によって販売するため、消費電力を大幅に削減できます。

もし現在設置している自販機が古いタイプであれば、こうした最新の省エネ機種に入れ替えることが、最も確実で効果の大きい節電対策となります。

自販機設置で電気代以外にかかる費用

自動販売機の運営を考える際、電気代以外にもいくつかの費用が発生する可能性があります。

後から想定外の出費に慌てないよう、「隠れたコスト」についても事前に理解しておくことが重要です。

1|電気工事費 – 専用コンセントがない場合追加で費用が発生することがある

設置場所に専用コンセントがなく、新たに設置する場合にオーナー負担で発生する可能性のある工事費用

2|本体費用 – 旧型機から省エネの新型機へ更新する際に必要となる

自主管理での運営や、古い機種から最新の省エネ機種へ入れ替える際に必要となる本体の購入費用

3|メンテナンス費 (ランニングコスト)- 自主管理の場合は定期的な清掃や部品交換も考慮する

自主管理の場合に発生する、故障時の修理費用や部品交換など、不測の事態に備えるべき維持費

4|フルサービス契約の場合は機械のレンタルやメンテナンス費はかからない

フルサービス契約であれば、本体費用やメンテナンス費は不要で、手間やリスクを最小限に抑えられる解説

電気工事費 – 専用コンセントがない場合追加で費用が発生することがある

自動販売機は安定した電力供給を必要とするため、専用の電源コンセントがあることが望ましいです。

もし設置希望場所に適切なコンセントがない場合、新たに設置するための電気工事が必要となります。

この工事費用はオーナー側の負担となるのが一般的で、数万円程度の追加費用が発生する可能性があります。

自販機の設置を依頼する前に、電源の状況を確認し、必要であれば工事業者に見積もりを取っておくと安心です。

本体費用 – 旧型機から省エネの新型機へ更新する際に必要となる

フルサービス契約ではなく、自ら自動販売機を所有して運営する「自主管理」の道を選ぶ場合、当然ながら本体の購入費用が必要になります。

新品であれば100万円以上、中古でも数十万円の初期投資が求められます。

※参考:自販機ナビ

また、現在設置している旧型機の電気代が高いと感じ、最新の省エネ機種に入れ替える際にも、この本体費用が発生します。

ただし、この投資は将来の電気代削減に繋がるため、長期的な視点での費用対効果を検討することが重要です。

メンテナンス費 (ランニングコスト)- 自主管理の場合は定期的な清掃や部品交換も考慮する

自主管理で運営する場合、機械の維持管理もオーナーの責任となります。

日々の清掃や売上管理に加え、故障が発生した際の修理費用や、消耗部品の交換費用も考慮しなければなりません。

特に冷却機能などの基幹部品が故障した場合、修理費用は高額になる可能性があるため、不測の事態に備えた資金を準備しておく必要があります。

メーカーによっては、有料の保守メンテナンス契約を提供している場合もあるため、リスクヘッジとして加入を検討するのも一つの手です。

フルサービス契約の場合は機械のレンタルやメンテナンス費はかからない

一方で、多くの人が選択する飲料メーカーとのフルサービス契約の場合、これらの心配はほとんどありません。

自販機本体はメーカーからのレンタル品であり、購入費用は発生しません。

故障時の修理や定期的なメンテナンスも、すべて契約内容に含まれており、オーナーが追加で費用を請求されることは基本的にありません。

手間やリスクを最小限に抑えたいのであれば、やはりフルサービス契約が最も手軽で安心な選択肢と言えるでしょう。

自販機の電気代に関するよくある質問

自動販売機の電気代に関して、特に多くの方が抱く疑問についてお答えします。

契約や料金体系に関する細かな点を解消し、より深い理解に繋げてください。

1|自動販売機の電気代は誰が払うのが一般的ですか?

設置場所を提供しているオーナーが、場所代の代わりに電気代を負担するのが最も一般的な契約形態

2|自動販売機の電気代が値上げされることはありますか?

契約している電力会社の電気料金が値上げされれば、それに伴って自販機の電気代も上昇する可能性

3|自動販売機の電気代に基本料金などが適用されることはありますか?

自販機専用の基本料金はなく、母屋の電力契約に含まれる基本料金と自販機の使用量に応じた料金の合計

自動販売機の電気代は誰が払うのが一般的ですか?

結論から言うと、自動販売機の電気代は、設置場所の提供者であるオーナーが負担するのが最も一般的なケースです。

飲料メーカーなどが管理を行うフルサービス契約において、オーナーは場所と電気を提供する代わりに、売上に応じた販売手数料を受け取ります。

商品の補充やメンテナンスといった手間はメーカーが負担し、電気代はオーナーが負担するというのが、基本的な役割分担となっています。

契約前には必ず契約書で負担者を確認することが重要です。

自動販売機の電気代が値上げされることはありますか?

はい、その可能性は十分にあります。

自動販売機の電気代そのものが値上げされるわけではありませんが、私たちが契約している電力会社の電気料金が値上げされれば、それに伴って自販機の電気代も上昇します。

近年、燃料費の高騰や為替の変動などを理由に、各電力会社で電気料金の値上げが相次いでいます。

自販機の収支計画を立てる際には、こうした社会情勢による電気料金の上昇リスクも、ある程度念頭に置いておく必要があるでしょう。

自動販売機の電気代に基本料金などが適用されることはありますか?

自動販売機自体が、特別な電気の基本料金を発生させることはありません。

通常、自販機の電源は、母屋である店舗や住宅の電力契約から供給されます。

したがって、オーナーが支払う電気代は、自販機が消費した電力量(従量料金)に加えて、その電力契約全体にかかる基本料金が含まれたものになります。

自販機を設置したからといって新たな基本料金が加わるわけではなく、あくまで既存の電力契約の枠内で電気を使用するという形です。

まとめ

本記事では、自動販売機の電気代という、多くのオーナー候補者が抱える不安の核心について、多角的に解説しました。

電気代は機種や季節、設置場所によって変動しますが、その目安や計算方法を正しく理解すれば、決してコントロール不可能なコストではありません。

むしろ、適切な節電対策を講じることで、収益性をさらに高めることさえ可能です。

電気代という不確実なリスクを「管理できるコスト」へと変え、あなたの資産を有効活用する賢い一歩を踏み出してください。

そもそも「VAPE(ベイプ)」とは、香り付きのミスト(水蒸気)を吸って楽しむ新感覚のリフレッシュアイテムです。タバコと違いニコチン・タール0のため、嫌な臭いや健康懸念がなく、若者や女性を中心に人気が急上昇しています。

「電気代は高いのに、利益はわずか…」そんなお悩みも、冷却不要で電気代が安く、飲料より高い利益率が期待できるVAPE自販機なら、解決できるかもしれません。

VAPE自販機”だけ”が持つ3つの強み

商品単価が高いため、1本あたりの利益は飲料の数倍に。さらに冷却が不要なため、飲料自販機より電気代を安く抑えられます。

「日本初」という圧倒的な話題性が、お客様の注目を集めます。SNSでの拡散も期待でき、施設の新しい”顔”になります。

ニコチン・タール0のため、タバコ自販機のような面倒な免許やtaspoは一切不要。施設のクリーンなイメージも損ないません。

新たな客層を呼び込む選択肢に最適

- 若者向けに:「ここにしかない」という話題性で新たな客層を獲得できます。

- インバウンド客に:VAPEを知っている観光客へのアピール材料となり、収益機会を増やします。

- 健康志向の方へ:たばこを吸わない層にも新たな販売機会を創出します。