食品の無人販売を始めたいけれど、一体いくらかかるのか見当もつかない、と悩んでいませんか。

食品自動販売機は、種類や導入方法によって値段が大きく変動するため、事業計画を立てるには正確な費用相場の把握が不可欠です。

本体価格はもちろん、設置費や電気代といった見落としがちなコストまで含めて考えないと、後から想定外の出費に頭を抱えることになりかねません。

本記事では、食品自動販売機の種類別の値段相場から、初期費用、ランニングコストの内訳、そして導入後の収益性まで、専門家の視点で徹底的に解説します。

| サービス名 | 画像 | 公式サイト | サービス詳細 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ど冷えもん |  | 公式 | 詳細 | ・多様な商品形状に対応する高い柔軟性 ・8,000台以上の圧倒的な導入実績 ・初めてでも安心の定番・高信頼モデル |

| Frozen Station |  | 公式 | 詳細 | ・業界最安水準の月額レンタル料 ・初期投資不要で手軽にスタート ・屋外設置可能なコンパクト設計 |

| ど冷えもんMULTI |  | 公式 | 詳細 | ・冷凍・冷蔵・常温を1台でカバー ・ミニコンビニのような商品展開 ・省スペースで多様なニーズに対応可能 |

食品自動販売機の種類と新品で購入する場合の値段相場

食品自動販売機を導入する上で、まず理解すべきは「何を売りたいか」によって選ぶべき機種と値段が大きく変わるという点です。

代表的な4つのタイプ別に、新品で購入する場合の本体価格の相場を詳しく見ていきましょう。

1|常温タイプ – 温度調節機能がなくシンプルな機能なので50万円からで最も安い

温度管理が不要な商品向けで、最も安価な50万円から導入できるシンプルな構造

2|冷蔵タイプ – 要冷蔵商品を扱える機種で本体価格は100万円から200万円が相場

飲料や弁当など要冷蔵品に対応し、100万から200万円で幅広い商品を販売可能

3|冷凍タイプ – 人気の冷凍食品を販売できる機種で150万円から250万円が目安

冷凍ラーメンなどで人気の機種で、150万から250万円で食品ロス削減にも貢献

4|温蔵タイプ – 温かい食品を提供できる機種で本体価格は200万円から300万円

温かい食品を提供できる特殊モデルで、200万から300万円と高価だが高い収益性

常温タイプ – 温度調節機能がなくシンプルな機能なので50万円からで最も安い

常温タイプの自動販売機は、温度を管理する必要がない商品を販売するための最もシンプルなモデルです。

冷却や加熱といった機能を持たないため、構造が単純で、本体価格も50万円程度からと他のタイプに比べて圧倒的に安価に設定されています。

焼き菓子やパン、スナック菓子、あるいは雑貨やオリジナルグッズなど、温度変化に強く、長期保存が可能な商品の販売に適しています。

初期投資を極力抑えてスモールスタートしたい事業者にとって、最初の選択肢となりやすい魅力的なタイプと言えるでしょう。

冷蔵タイプ – 要冷蔵商品を扱える機種で本体価格は100万円から200万円が相場

冷蔵タイプの自動販売機は、飲料や弁当、サラダやスイーツといった品質保持のために、低温管理が必須の商品を扱うための機種です。

庫内を常に適切な温度に保つための冷却機能を搭載しており、食品衛生のリスクを管理しながら幅広い商品を販売できます。

本体価格の相場は100万円から200万円程度と、常温タイプに比べて高価になりますが、その分だけ販売できる商品のバリエーションが格段に広がります。

特に飲食店が自慢のメニューをテイクアウト販売したり、農家が新鮮な野菜や果物を販売したりするケースで広く活用されています。

冷凍タイプ – 人気の冷凍食品を販売できる機種で150万円から250万円が目安

近年、最も注目を集めているのが、冷凍タイプの自動販売機です。

冷凍ラーメンや餃子、パスタ、アイスクリームなど、長期保存が可能で専門店の味を家庭で楽しめる冷凍食品の需要は非常に高く、新たな収益源として期待されています。

庫内をマイナス20度以下に保つ強力な冷凍機能を備えており、本体価格は150万円から250万円が目安となります。

代表的な機種である「ど冷えもん」の登場により市場が活性化し、今や食品自販機ビジネスの中核を担う存在です。

食品ロスを削減しながら、24時間いつでも人気商品を販売できるため、多くの飲食店や食品製造業者から支持を集めています。

温蔵タイプ – 温かい食品を提供できる機種で本体価格は200万円から300万円

温蔵タイプの自動販売機は、おでんや肉まん、フライドポテト、たこ焼きといった温かい状態で提供する食品を扱うための特殊なモデルです。

庫内を常に高温に保つための加熱機能や、商品によっては調理機能を備えているものもあり、技術的に高度な設計が求められます。

そのため、本体価格は200万円から300万円、あるいはそれ以上と、食品自動販売機の中では最も高価な部類に入ります。

オフィス街やイベント会場などで特定の需要に応えることができれば、高い収益性を発揮する可能性を秘めています。

食品自動販売機導入にかかる本体の値段以外の初期費用

| 項目 | 内容 | 費用目安 |

|---|---|---|

| 設置作業費用 | ・自動販売機の運搬や搬入 ・指定場所への据付工事 | 10万円~20万円 |

| 電気工事費 | ・コンセントの増設 ・電圧変更時の工事費用 | 数万円~十数万円 |

| ラッピング費用 | 販促効果や認知度を高めるための費用 | 10万円~30万円 |

| 初期商品仕入れ費 | 最初の在庫購入費用 | 商品・数量による |

| 営業許可申請費 | ・保健所へ食品営業許可を申請する際の手数料 ・行政書士に代行を依頼する費用 | 数万円程度 |

食品自動販売機の導入を検討する際、本体価格だけに目を向けていると、思わぬところで予算オーバーを招く危険性があります。

事前に必ず把握しておくべき主要な初期費用について、その内容と目安を解説します。

1|設置作業費用 – 運搬と据付工事で10万円から20万円ほどが目安

専門業者による運搬と安全な据付工事で、10万円から20万円ほどかかる費用

2|電気工事費 – 電源確保のため数万円から十数万円の追加費用が発生する場合も

安定した電源確保のためのコンセント増設工事で、数万円から十数万円の追加費用

3|ラッピング費用 – 販促効果を高めるオリジナルデザインに10万円から30万円

販促効果を高めるオリジナルデザインのシート貼り付けに、10万円から30万円

4|初期商品仕入れ費 – 開業時に自動販売機内を埋める商品の在庫費用

販売開始時に自販機内を商品で満たすための最初の在庫購入費用

5|営業許可申請費 – 保健所への申請手続きに数万円程度が必要

食品営業許可の取得に必要となる保健所への申請手数料や専門家への報酬

設置作業費用 – 運搬と据付工事で10万円から20万円ほどが目安

自動販売機は重量物であるため、購入場所から設置場所まで専門の業者による運搬が必要です。

さらに、指定された位置へ安全に固定するための据付工事も発生します。

運搬費と設置工事費を合わせた設置作業費用として、10万円から20万円ほどを見込んでおくのが一般的です。

特に、設置場所が2階以上であったり、搬入経路が狭かったりする場合には、クレーン車の手配などで追加料金が発生することもあります。

事前に現地調査を依頼して正確な見積もりを取ることが重要です。

電気工事費 – 電源確保のため数万円から十数万円の追加費用が発生する場合も

食品自動販売機は24時間稼働させるため、安定した電源の確保が不可欠です。

特に冷凍タイプや冷蔵タイプは消費電力が大きく、専用のコンセントが必要となるケースが多くあります。

もし、設置したい場所の近くに適切な電源がない場合は、母屋から配線を引き込むなどの電気工事を行わなければなりません。

この電気工事費は、工事の規模によって数万円から十数万円と幅がありますが、見落としがちなコストなので必ず事前に確認しましょう。

ラッピング費用 – 販促効果を高めるオリジナルデザインに10万円から30万円

自動販売機は店の「顔」ともなる広告塔の役割も果たします。

通行人の目を引き、何を販売しているのかを瞬時に伝えるためには、オリジナルデザインのラッピングが非常に効果的です。

デザインの制作からシートの印刷、そして貼り付け作業までを含めたラッピング費用は、一般的に10万円から30万円程度が相場となります。

初期投資としては安くない金額ですが、売上を大きく左右する重要な要素であり、競合との差別化を図る上で欠かせない投資と考えるべきです。

初期商品仕入れ費 – 開業時に自動販売機内を埋める商品の在庫費用

自動販売機を設置しても商品がなければ売上は立ちません。

開業にあたっては、まず販売する商品を仕入れ、自動販売機の商品ラックをすべて埋める必要があります。

初期商品仕入れ費は、販売する商品の原価や、自動販売機の収容可能数(ストック数)によって大きく変動します。

例えば、1つ500円の商品を100個ストックする場合、単純計算で5万円の仕入れ費用がかかることになります。

販売計画を立てる際には、この初期在庫分の費用も忘れずに予算に組み込んでおきましょう。

営業許可申請費 – 保健所への申請手続きに数万円程度が必要

容器包装に入れられた食品を自動販売機で販売する場合、管轄の保健所から「食品営業許可」を取得する必要があります。

具体的には、「冷凍食品製造業」や「そうざい製造業」といった業種の許可、あるいは「自動公衆送信装置による営業」の届出などが該当します。

これらの申請には、数万円程度の申請手数料がかかります。

手続きが複雑で不安な場合は、行政書士などの専門家に代行を依頼することも可能ですが、その場合は別途報酬が発生します。

法令を遵守して安全に事業を運営するために不可欠な費用であり、必ず事前に管轄の保健所に相談することが重要です。

食品自動販売機のランニングコストと維持費

| 項目 | 内容 | 費用目安 |

|---|---|---|

| 電気代 | ・24時間稼働に必要な電力料金 ・冷蔵・冷凍タイプは高くなる | 月額5,000円~9,000円 |

| 商品補充の人件費 | ・商品の売れ行き確認 ・在庫補充 ・賞味期限管理 ・売上金回収 | 作業時間による |

| メンテナンス費 | ・定期的な清掃や保守点検 ・故障時の修理費用 ・メーカーの保守契約の月額料金 | 月額数千円~ |

| リース料や手数料 | ・リース契約の月額料金 ・キャッシュレス決済時の手数料 | 契約内容による |

食品自動販売機ビジネスの採算性を考える上で、初期費用と同じくらい重要なのが、毎月継続的に発生するランニングコストです。

主なランニングコストの内訳と、その目安について詳しく解説します。

1|電気代 – 消費電力に応じて変わるものの月5000円から9000円が目安

24時間稼働に必要な電力料金で、特に冷蔵・冷凍タイプで高くなる月々の固定費

2|商品補充の人件費 – 無人でも定期的な在庫確認や商品補充作業が必須

在庫確認や商品補充、賞味期限管理などの定期作業にかかる人件費や交通費

3|メンテナンス費 – 故障リスクに備えた保守費用や日々の清掃費が必要

安定稼働のための定期的な保守点検や清掃、故障に備えるための保険的費用

4|リース料や手数料 – リース契約の月額料金やキャッシュレス決済の手数料

リース導入時の月額料金やキャッシュレス決済導入時に発生する売上連動の手数料

電気代 – 消費電力に応じて変わるものの月5000円から9000円が目安

食品自動販売機は24時間365日、常に電力を消費し続けます。

特に庫内の温度を一定に保つ必要がある冷蔵・冷凍タイプは、常温タイプに比べて消費電力が大きくなる傾向があります。

機種の省エネ性能や設定温度、夏場の外気温などによって変動しますが、一般的な目安としては月額5,000円から9,000円程度の電気代を見込んでおく必要があります。

最新の機種は省エネ性能が向上しているものも多いですが、それでも毎月必ず発生する固定費として、収支計画に正確に盛り込むことが大切です。

商品補充の人件費 – 無人でも定期的な在庫確認や商品補充作業が必須

「無人販売」とはいえ、完全に放置して運営できるわけではありません。

定期的に自動販売機を訪れ、商品の売れ行きを確認し、売れた分だけ商品を補充する作業が不可欠です。

また、食品を扱う以上、賞味期限のチェックや入れ替え、売上金の回収、自動販売機周りの清掃なども行う必要があります。

これらの作業を自分で行う場合でも、その時間に対する人件費や交通費をコストとして認識しておくべきですし、外部に委託する場合はもちろん委託費用が発生します。

メンテナンス費 – 故障リスクに備えた保守費用や日々の清掃費が必要

自動販売機は精密機械であるため、長期間安定して稼働させるには定期的なメンテナンスが欠かせません。

日々の清掃はもちろんのこと、専門家による定期的な保守点検を受けることで、突然の故障リスクを大幅に低減できます。

多くのメーカーや販売代理店では、月額数千円程度で加入できる保守契約プランを用意しており、契約期間中の修理費用が無料または割引になるサービスを提供しています。

万が一、機械が故障して販売機会を損失するリスクを考えれば、こうした保守契約は安心のための保険として積極的に活用を検討すべきでしょう。

リース料や手数料 – リース契約の月額料金やキャッシュレス決済の手数料

自動販売機を購入ではなくリースで導入した場合、毎月定められたリース料を支払う必要があります。

このリース料は、機種の価格や契約年数によって異なりますが、月額数万円程度が一般的です。

また、近年のニーズに応えてキャッシュレス決済システムを導入した場合、売上に応じて決済事業者に支払う手数料が発生します。

この手数料は売上金額の3%から5%程度が相場となっており、売上が増えるほど負担も大きくなる変動費として、正確な利益計算のために把握しておく必要があります。

食品自動販売機機の導入方法別特徴と費用の比較

| 導入方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 購入 | ・長期的には総コストが最も安い ・デザインや販売商品を自由に決められる | ・初期投資額が最も大きい ・固定資産税がかかる ・メンテナンスも自己責任 |

| リース | ・初期費用を大幅に抑えられる ・保守サービスが付帯することが多い ・経費計上できる | ・総支払額は購入より割高になる ・原則、中途解約できない |

| レンタル | ・数ヶ月単位の短期利用が可能 ・イベントやお試し導入に最適 ・初期費用がほぼ不要 | ・月額料金が最も割高 ・機種やデザインの自由度が低い |

| 業者委託 | ・手間や費用が一切かからない ・空きスペースを有効活用できる | ・売上の一部しか収益にならない ・販売商品を選べない |

食品自動販売機を導入する方法は、新品を購入するだけではありません。

リースやレンタル、あるいは場所を提供するだけの業者委託など、予算や目的に応じて様々な選択肢があります。

それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、自身の事業計画に最も適した導入形態を見極めることが成功への鍵となります。

1|購入 – 長期運用なら最も割安で自由度も高いが初期投資額は大きい

長期的には最も割安で自由度も高いが、数百万円単位の初期投資が必要な方法

2|リース – 初期費用を抑え保守もお任せできるが長期的な費用は割高に

初期費用不要で導入できるが、総支払額は割高になるバランスの取れた選択肢

3|レンタル – 数ヶ月単位の短期利用や期間限定のお試し導入に最適

イベントなど特定の目的での短期利用に最適だが、月額料金は最も割高な方法

4|業者委託 – スペース提供だけで手間なく導入できるが利益率は低い

手間や費用は一切不要だが、収益は売上の一部のみとなるリスクゼロの選択肢

購入 – 長期運用なら最も割安で自由度も高いが初期投資額は大きい

自動販売機を自己資金で購入する方法は、最もオーソドックスな導入形態です。

最大のメリットは、長期的に見れば総支払額が最も安く済む点にあります。

自身の所有物となるため、ラッピングデザインや販売商品、価格設定などを完全に自由に決めることができます。

一方で、数百万円単位のまとまった初期投資が必要になる点が最大のデメリットです。

資金に余裕があり、長期間にわたって事業を継続する明確なビジョンがある事業者向けの選択肢と言えるでしょう。

リース – 初期費用を抑え保守もお任せできるが長期的な費用は割高に

リース会社に新品の自動販売機を購入してもらい、月々定額のリース料を支払って長期間借り受ける契約形態です。

最大の魅力は、高額な初期費用を支払うことなく、最新機種を導入できる点にあります。

契約に保守・メンテナンスサービスが含まれていることが多く、故障時の心配が少ないのもメリットです。

ただし、リース料の総額は購入するよりも割高になり、原則として契約期間中の中途解約はできません。

初期投資を抑えつつ、計画的に事業を始めたいと考える多くの事業者にとって、最も現実的でバランスの取れた選択肢となっています。

レンタル – 数ヶ月単位の短期利用や期間限定のお試し導入に最適

レンタルはリースよりもさらに短い期間、数ヶ月単位で自動販売機を借りることができるサービスです。

夏祭りなどの季節イベントや、数ヶ月間のキャンペーン期間だけ自販機を設置したい、といった特定のニーズに応えることができます。

また、本格導入の前に特定の場所で売れ行きを試してみたい、というお試し目的での利用にも適しています。

ただし、月々のレンタル料金はリースよりも割高に設定されていることがほとんどです。

長期的な事業運営には向きませんが、特定の目的を持った短期間の利用においては非常に有効な手段です。

業者委託 – スペース提供だけで手間なく導入できるが利益率は低い

業者委託は、いわゆるフルオペレーション方式とも呼ばれ、設置者は土地やスペースを提供するだけで、残りのすべてを専門業者に任せる方法です。

自動販売機の費用負担から、商品の選定・補充、メンテナンス、売上管理に至るまで、一切の手間とコストがかかりません。

その代わり、収益として得られるのは売上に応じた販売手数料(売上の15%~20%程度)のみとなります。

自社商品の販売などには利用できませんが、店舗の軒先や駐車場といった空きスペースを、リスクゼロで収益化したい場合に適した方法です。

おすすめの食品自動販売機3選

現在の市場で特に人気と実績があり、多くの事業者から信頼されている代表的な3つのモデルを厳選してご紹介します。

それぞれの特徴を比較し、自社の販売したい商品や事業計画に合った一台を見つけるための参考にしてください。

| サービス名 | 画像 | 公式サイト | サービス詳細 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ど冷えもん |  | 公式 | 詳細 | ・多様な商品形状に対応する高い柔軟性 ・8,000台以上の圧倒的な導入実績 ・初めてでも安心の定番・高信頼モデル |

| Frozen Station |  | 公式 | 詳細 | ・業界最安水準の月額レンタル料 ・初期投資不要で手軽にスタート ・屋外設置可能なコンパクト設計 |

| ど冷えもんMULTI |  | 公式 | 詳細 | ・冷凍・冷蔵・常温を1台でカバー ・ミニコンビニのような商品展開 ・省スペースで多様なニーズに対応可能 |

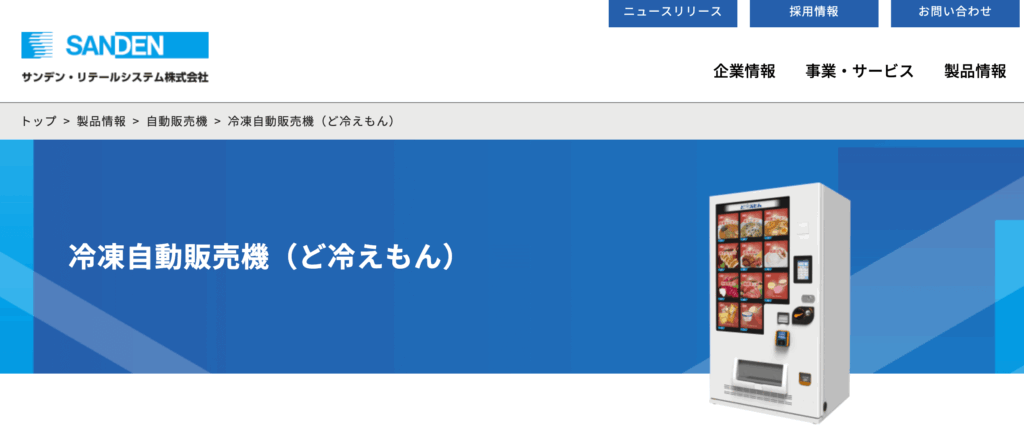

1位 ど冷えもん – 様々な形状の商品に対応できる圧倒的な販売実績と信頼性

引用 : サンデン・リテールシステム株式会社

- 多様な商品形状に対応する高い柔軟性

- 8,000台以上の圧倒的な導入実績

- 初めてでも安心の定番・高信頼モデル

「ど冷えもん」は、サンデン・リテールシステム株式会社が開発した冷凍自動販売機で、現在の冷凍自販機ブームの火付け役となったモデルです。

最大10種類の商品を多彩な形状のストッカーと組み合わせて販売できる点が最大の魅力です。

そのため、ラーメンや弁当のような箱型の商品から、パウチ、ボトル、薄い形状の商品まで、これ一台で対応可能です。

全国47都道府県で5,000台以上という圧倒的な導入実績が、その信頼性と性能の高さを物語っています。

初めて冷凍自販機を導入するなら、まず検討すべき定番機種と言えるでしょう。

2位 Frozen Station – 業界最安水準の月額レンタル料で手軽に冷凍販売を始められる

引用 : 富士電機株式会社

- 業界最安水準の月額レンタル料

- 初期投資不要で手軽にスタート

- 屋外設置可能なコンパクト設計

「Frozen Station」は、富士電機株式会社が提供する冷凍食品専用の自動販売機です。

最大の魅力は、購入ではなくレンタルでの提供を基本としている点にあります。

業界でも最安水準の月額レンタル料で利用できるため、高額な初期投資をせずに手軽に冷凍食品販売をスタートできます。

屋外設置にも対応できる堅牢な設計でありながら、コンパクトなサイズ感で省スペースにも設置しやすいのが特徴です。

「まずはコストを抑えて冷凍販売を試してみたい」という事業者にとって、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

3位 ど冷えもんMULTI – 1台で冷凍冷蔵常温を管理できミニコンビニのような販売が可能な自販機

引用 : サンデン・リテールシステム株式会社

- 冷凍・冷蔵・常温を1台でカバー

- ミニコンビニのような商品展開

- 省スペースで多様なニーズに対応可能

「ど冷えもんMULTI」は1台で「冷凍」「冷蔵」「常温」の3つを、同時に管理できる画期的な自動販売機です。

「ど冷えもん」と同じサンデン・リテールシステム社が開発したモデルで、多様な商品を組み合わせて販売したいというニーズに応えます。

例えば、冷凍パスタと冷蔵サラダ、そして常温のパンを一緒に販売するといった、まさにミニコンビニのような商品展開が可能になります。

複数の温度帯の商品を扱いたいが、何台も自動販売機を置くスペースはない、という場合に最適な一台です。

多様な品揃えで顧客の満足度を高め、販売機会の最大化を目指すことができます。

食品自動販売機機の値段に関するよくある質問

事業者の方々から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

導入前の最後の不安を解消するための参考にしてください。

1|自動販売機を設置するといくら儲かるのですか?

設置場所や販売商品に左右される収益性、導入前の綿密なシミュレーションの重要性

2|自動販売機を中古で購入する際にかかる本体価格や設置費用などの初期費用はいくらですか?

新品より安価だが保証なしのリスクもあり、信頼できる業者選定の重要性

3|食品自販機でおにぎりを販売することは可能ですか?

冷蔵タイプで販売可能だが、徹底した衛生管理体制の構築が必須なこと

自動販売機を設置するといくら儲かるのですか?

残念ながら「いくら儲かる」と一概に断言することはできません。

収益は「(販売価格 – 商品原価)× 販売個数 – ランニングコスト」という計算式で決まり、設置場所の人通りや販売する商品の魅力、価格など多くの要因に左右されます。

成功している事例では月に数十万円の純利益を上げるケースもありますが、逆に赤字になるリスクも当然あります。

重要なのは、導入前に綿密なシミュレーションを行い、現実的な売上目標と損益分岐点を把握しておくことです。

自動販売機を中古で購入する際にかかる本体価格や設置費用などの初期費用はいくらですか?

中古の自動販売機は、新品に比べて初期費用を大きく抑えられる可能性があります。

本体価格は機種の年式や状態によって様々ですが、数十万円から購入できるケースも少なくありません。

ただし、注意点として、運搬・設置費用は新品と同様に10万円から20万円程度かかりますし、保証が付いていない場合、購入後の故障はすべて自己負担での修理となります。

安さだけに飛びつかず、メンテナンス履歴がしっかりしているか、信頼できる業者から購入するかどうかを慎重に見極めましょう。

食品自販機でおにぎりを販売することは可能ですか?

おにぎりを食品自販機で販売することは可能です。

その場合、品質を保つために温度管理ができる冷蔵タイプの自動販売機を選ぶ必要があります。

ただし、おにぎりのような調理済みの米飯は、食品衛生法上、特に厳格な管理が求められる商品です。

保健所からの営業許可はもちろんのこと、製造から販売、そして消費期限の管理に至るまで、徹底した衛生管理体制を構築することが大前提となります。

安易に始めると、食中毒などの重大な問題を引き起こすリスクがあるため、専門家の指導を仰ぎながら慎重に計画を進めることが不可欠です。

まとめ

食品自動販売機の導入は、空きスペースを有効活用し、24時間稼働する新たな収益源を生み出す大きな可能性を秘めています。

しかし、成功するには表面的な値段だけでなく、事業全体のコスト構造を正しく理解することから始まります。

導入方法に始まり、自社の資金状況や事業計画に最も合った選択をすることで、リスクを最小限に抑えながら着実にビジネスを成長させましょう。

本記事が、あなたの食品自動販売機ビジネス成功への第一歩となることを心から願っています。