土地活用の手段として、自動販売機の設置は狭い土地でも始められる有力な選択肢です。

初期費用や管理の手間がほとんどかからず、空いたスペースを活用して安定した副収入を得られます。

自動販売機を設置する際には、契約条件や収益性など押さえておくべき注意点も存在します。

本記事では、自動販売機で土地活用するメリットと始めるときの注意点を徹底解説します。

ニコチン・タール0でクリーンなVAPE(電子タバコ)は、嫌な臭いを気にする若者や女性、外国人観光客からの需要が急増中。今、最も注目されている「売れる商品」の一つです。

- 初期費用・月額費用0円で始められる

- 商品補充・売上管理など、面倒な手間は一切なし

- 「日本初」の話題性で他店と差別化できる

自動販売機で土地活用する3つのメリット

自動販売機を設置して土地活用を行う利点を3つ紹介します。

狭い土地でも始められ、初期費用が抑えられるなど手堅い魅力があります。

1|わずか1㎡から始められ狭小地も収益化できる

極小スペースの有効活用と遊休地の収益化

2|初期費用ほぼゼロで始められ赤字リスクが低い

初期投資の最小化と損失回避のしやすさ

3|商品補充や管理の手間がなく不労所得に近い

日常の作業負担の極小化と省力運営

わずか1㎡から始められ狭小地も収益化できる

自動販売機は、たたみ一畳ほどの小さなスペースでも置けます。

家の前のはみ出した部分や三角地のように使い道がない場所でも、売上を生む場所に変えられます。

駐車場や建物には不向きな細長い土地やいびつな形の土地でも、台の水平を取って固定すれば設置できます。搬入経路さえ確保できれば、置き場所の選択肢は意外と広いです。

- 人や車の通り道をふさがない配置にする

- 前面に60〜100cmほど、補充・清掃の作業スペースを確保する

- 周りの建物に合う色やデザインの外装を選ぶ

敷地の一角や通路脇でも、今まで眠っていた狭小地を毎月お金を生むスペースに変えられます。

初期費用ほぼゼロで始められ赤字リスクが低い

フルオペレーション契約なら、機械代や配送、商品の補充や清掃まで業者が負担します。

所有者が払うのは主に電気代だけなので、まとまったお金を用意しなくてもスタートできます。

電気代も次のような工夫次第で下げられます。

- 屋外コンセントが使えるなら、そのまま活用して配線工事を減らす

- 省エネ型の新機種を選び、冷却効率を高めて電力消費を抑える

- 長期契約の割引や設置サポートなどの特典を比較して選ぶ

初期投資が小さいので、まずは試してみても大きく損をしにくいのがうれしいポイントです。

合わないと感じたら撤去や移設もしやすく、月極駐車場など別の活用へ切り替える道も残せます。

商品補充や管理の手間がなく不労所得に近い

フルオペレーション方式なら、以下の作業はすべて業者が行います。

- 飲み物の補充

- 売上金の回収

- ゴミ箱の管理

- 故障時の修理手配など

専門的な作業や重い荷物の運搬を自分でする必要はありません。

オーナーがするのは、土地を提供して電気代を支払い、連絡が来たときに設置場所の状況を伝える程度です。

日々の作業がほとんど発生しないため、仕事や家事を優先しながら、ほぼ手をかけずに収益化できます。

自動販売機での土地活用が初心者におすすめな5つの理由

初めてでも取り組みやすい理由を5つ紹介します。

必要な知識や工事負担が小さく、選択の自由度も高い点が安心につながります。

1|専門知識が不要で誰でもオーナーになれる

資格不要で契約と設置で即時開始

2|設置や撤去が簡単で他の土地活用に転用しやすい

軽微な工事と柔軟な撤去で身軽さ確保

3|夜間も明るく照らし地域の防犯性向上に貢献する

照明効果による犯罪抑止と安全性向上

4|固定資産税や維持費を補塡できる安定した副収入になる

固定費の相殺と家計負担の平準化

5|複数業者から提案を受け最適な条件で始められる

条件比較による手数料率と支援内容の最適化

専門知識が不要で誰でもオーナーになれる

自動販売機の運用に、特別な資格や難しい知識は必要ありません。

契約して設置すれば、基本の運用は自動的に回り始めます。

事業者のサポートがあるので覚えることは少なく、すぐに始められます。

準備にかかる時間や心理的な負担を抑えやすいのが特徴です。

設置や撤去が簡単で他の土地活用に転用しやすい

設置のメインは据え付けと電源の確保のみで、大きな建築工事は不要です。

思ったほど売れない場合でも、移設や撤去でやり直せます。

設備が大掛かりではないため、無理に続ける必要がなく心理的な負担も小さくなるでしょう。

数か月だけの試し置きで様子を見る、といった使い方にも向いているため、土地活用の入門編として学びながら進められるでしょう。

夜間も明るく照らし地域の防犯性向上に貢献する

夜もライトが点き、道をやさしく照らします。

人の目が届きやすくなり、近所からの安心感も高まります。

空きスペース活用と安全向上の一石二鳥といえるでしょう。

明るさと向きは調整できるため、住宅に光が入りにくい角度にするなど、近隣への配慮も可能です。

固定資産税や維持費を補塡できる安定した副収入になる

毎月の収入は大きくなくても、固定資産税などにより、何も置かないよりも家計への負担を軽くできます。

使われていない土地が出費だけの存在から、少しずつでもお金を生む資産に変わります。数字で効果を実感できるのも続けやすさにつながります。

毎月の入金があると家計の見通しが立ち、土地を活かしている実感も得られます。

複数業者から提案を受け最適な条件で始められる

業者によって手数料の割合、補充に来る頻度、故障時の対応速度などが違います。

そのため、2〜3社から見積もりを取り、比較すると費用やサポートの差が一目で分かります。自分に合う契約を選びやすくなります。

自分の土地に合った業者を選べば、売上の安定に直結する可能性が高くなるでしょう。

契約前に業者と一緒に現地を確認すると、搬入経路や電源位置の認識ズレを防げるうえ、後からのトラブルも減らせます。

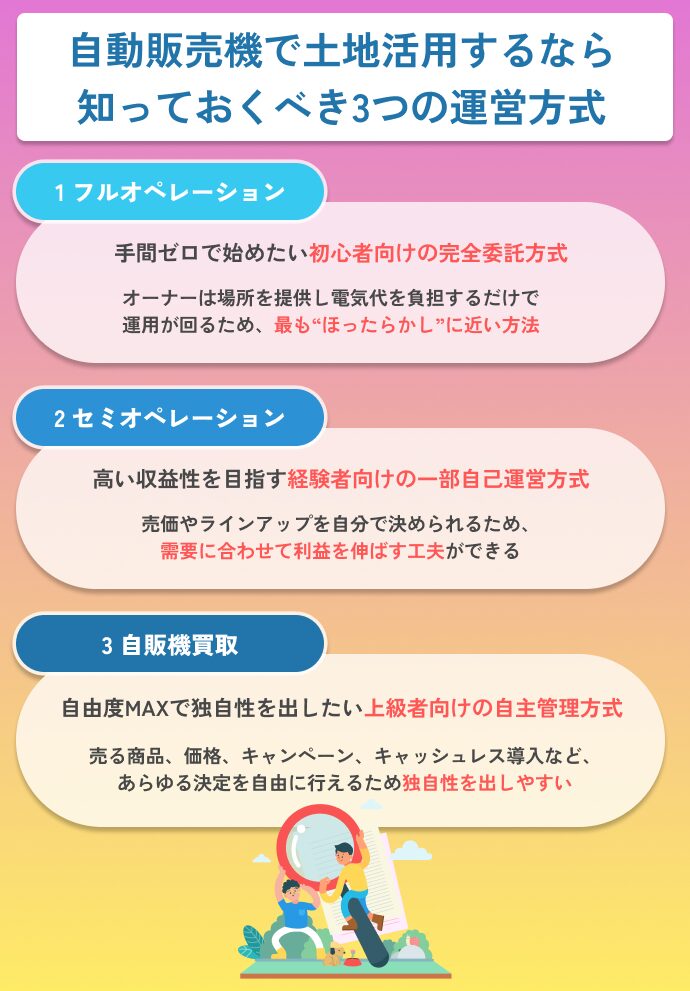

自動販売機で土地活用を始める際に知っておくべき3つの運営方式

自動販売機で土地活用を始める際に知っておくべき3つの運営方式を紹介します。

完全委託から自主管理まで自由度と責任範囲は段階的に変わります。

1|フルオペレーション – 手間ゼロで始めたい初心者向けの完全委託方式

事業者一任で省力運営と安定性を重視

2|セミオペレーション – 高い収益性を目指す経験者向けの一部自己運営方式

仕入れと補充を担い利益率を引き上げ

3|自販機買取 – 自由度MAXで独自性を出したい上級者向けの自主管理方式

全工程の自己責任で自由度と裁量を最大化

フルオペレーション – 手間ゼロで始めたい初心者向けの完全委託方式

フルオペレーションとは、設置・補充・清掃・売上回収・故障対応までを業者が一括で行う形式です。

連絡の窓口が一つにまとまるので管理が簡単です。

オーナーは場所を提供し、電気代を負担するだけで運用が回るため、最も“ほったらかし”に近い方法といえるでしょう。

取り分は少なめでも、作業はほぼ不要で続けやすいのが最大の魅力です。

初めての導入や副業として相性が良く、思った成果が出ない場合の撤去判断もしやすい方式です。

セミオペレーション – 高い収益性を目指す経験者向けの一部自己運営方式

セミオペレーションは本体を買う、またはリースで借りて、商品の仕入れや補充を自分で行います。作業は増えますが、その分運用の自由度が上がります。

売価やラインアップを自分で決められるため、近隣の需要に合わせて季節限定商品など、利益を伸ばす工夫ができます。

手間と費用は増えますが、裁量が広がる分だけ利益を伸ばせる余地も大きくなります。

賞味期限の管理、仕入れの頻度、冷温の切り替えなど、運用の仕組みづくりが成果を左右します。

自販機買取 – 自由度MAXで独自性を出したい上級者向けの自主管理方式

機械を自分名義で購入し、設置から補充、修理の手配まで全工程を自分で行います。

売る商品、価格、キャンペーン、キャッシュレス導入など、あらゆる決定を自由に行えるため、独自性を出しやすいのがポイントです。

ただ、自由度は高い一方、故障の修理費や売れ残りの廃棄などのリスクもすべて自分で負わなければなりません。

経験があり、仕入れ・在庫・メンテの体制を整えられる人向けの上級者向けスタイルです。

自動販売機による土地活用の収入

自動販売機による、土地活用の一般的な収入を紹介します。

立地や方式で幅が出るため、過度な期待は避け現実的に判断しましょう。

収入の目安は月数千円から数万円がボリュームゾーン

多くの設置場所では、手元に残る利益は月数千円〜数万円が一般的です。

大きな儲けより、確実に積み上げるイメージです。

人通りがほどほどの場所なら、一台で月1〜3万円程度を目安に考えると現実的です。

まずは固定資産税などの固定費を相殺することを目標にするのが、無理のない計画です。

夏と冬で売れ方は変わり、商品構成によっても差が出ます。年単位で平均を見て判断しましょう。

好立地なら月5万円以上も可能だが過度な期待は禁物

駅前や学校の近く、イベント会場のそばなど、人の流れが多い場所では売上が上がる傾向にあります。

反面、季節や天気の影響も受けやすい場所でもあるため、再現性は低いといえるでしょう。

良い事例だけを基準にせず、控えめな数字で計画を立てるのが安全です。

台数を分けて置く、季節で売れ筋を入れ替えるなど、リスクをならす工夫が効果的です。

自動販売機の土地活用で成功を決める立地選び4つのコツ

自動販売機の運用は立地が収益の大半を決めるため、慎重に判断する必要があります。

具体的な立地選びのコツを4つ紹介します。

1|人通りや交通量を平日休日で観察しポテンシャルを測る

時間帯別と曜日別の人流計測で実態把握

2|学校や工場など人が集まる施設が周辺にあるか確認する

主要施設の存在とピーク時間帯の特定

3|競合する自販機やコンビニが近くにないか調査する

商圏内の競合密度と差別化余地の把握

4|安全に設置できる平坦なスペースと電源を確保できる

地盤条件と電源引込みの実現可能性確認

人通りや交通量を平日休日で観察しポテンシャルを測る

設置場所の候補を見つけたら、平日と休日の人通りを朝・昼・夜に分けて観察します。

どの時間に何人通るかをメモすると、販売のチャンスが具体的に見えてきます。

通勤・通学の行きと帰りで動線は変わることが多く、買いやすい向きや位置も時間帯ごとに違います。

一日の短い観察だけだと偏りが出るため、数日に分けて調査しましょう。

スマホの歩数計や簡易カウンターを使って数えると、主観に頼らないデータになるためおすすめです。

学校や工場など人が集まる施設が周辺にあるか確認する

近くに学校、工場、オフィス、病院、運動施設など、人が定期的に集まる場所があるかを確認しましょう。

人が多ければ、その分安定需要の土台になります。

休み時間や交代時間は買い物のピークになりやすく、時間帯に合った品ぞろえや補充計画が立てやすくなります。

入口からの距離が近く、行き帰りの動線上にあるほど、繰り返し買われやすくなるため参考にしてみてください。

イベントや大会の日程を把握しておくと、一時的な需要増にも落ち着いて対応できます。

競合する自販機やコンビニが近くにないか調査する

周辺を歩き、競合となる自販機を探し、以下をチェックしましょう。

- どのメーカーの自販機が何台あるか

- 客観的な視認性

- 設置されている向き

コンビニやドラッグストアの飲料棚も強い競合です。夜間営業の有無もチェックしましょう。

同じ路線上に自販機が多いと売上は分散するため、競合の少ない“空白地帯”を見つけるのが成功の近道です。

曲がり角や横断歩道の手前など、視線が集まる位置を選ぶと気づかれやすくなります。

安全に設置できる平坦なスペースと電源を確保できる

自販機は重いため、コンクリートなど水平で固い地面が必要です。

また、電源も必要なため、近くに100Vの電源があるか、分電盤に余裕があるかを確認しましょう。

延長距離が長いと工事費が増えるため、位置取りも重要です。

直射日光や強風を避けることができれば、故障を減らし電気代の節約にもつながります。

歩行者の動線、車の出入り、夜間の視認性に配慮し、接触や転倒のリスクを下げましょう。

自動販売機の土地活用で契約前に確認すべき注意点5選

自動販売機の契約の落とし穴を避け、後悔しない条件交渉を行いましょう。

そのためにも、以下の5つに注意する必要があります。

1|契約期間の長さと自動更新の有無を把握する

期間条項と更新通知の期限管理

2|中途解約時の違約金の発生条件と金額を必ず確認する

解約事由ごとの金額と算定根拠の明確化

3|設置や撤去にかかる費用の負担区分を明確にする

据付・搬出・原状回復の費用分担定義

4|他社自販機を置けなくなる独占契約の条項がないか見る

競合設置制限と距離制限の確認

5|オーナー都合の撤去費用は自己負担になる場合が多い

撤去費用とスケジュールの取り決め必須

契約期間の長さと自動更新の有無を把握する

契約が何年なのか、満了後に自動で延びるのかを先に確認しましょう。

契約期間を曖昧にしたまま進めないことが大切です。

更新を止めたい場合の“申し出期限”をカレンダーに入れておくと、うっかり自動更新を避けられます。

期間と更新のルールを理解しておけば、将来の売却や別の活用の予定が立てやすくなります。

数年以内に別の活用を予定しているなら、短めの期間や中途解約しやすい契約を選びましょう。

中途解約時の違約金の発生条件と金額を必ず確認する

途中でやめるといくら必要なのか、金額の計算方法は何かを契約書に明記してもらいます。

想定外の事態にも備えられるように、解約できる条件、通知の期限、天災など免責になる場合も合わせて確認しましょう。

条文がわかりやすいほど、トラブルを防ぎ、長い付き合いを保ちやすくなります。

金額が大きいと感じたら、契約期間の短縮や違約金の上限設定を交渉してみましょう。代替案を用意すると話が進みます。

設置や撤去にかかる費用の負担区分を明確にする

据え付け費や搬出費、電気工事費などの「どこまでが誰の負担か」をはっきりさせましょう。

屋外でクレーンを使う、階段で上げ下ろしするなど、特別な作業がある場合の費用も確認します。

曖昧な表現を残すと、あとで『想定外の費用』が発生しやすくなるため、細かい条件も事前に決めましょう。

見積書には作業ごとの単価や条件を記載してもらい、契約書に添付しておくと安心です。

他社自販機を置けなくなる独占契約の条項がないか見る

敷地内や一定の距離内に、他社の自販機を置けないという条項が入っていないかを確認します。

将来もう1台置きたい可能性があるなら、制限の緩い契約や例外条件を選ぶといいでしょう。

独占が強すぎると、競争させて条件を良くする機会を失うことがあります。

将来の計画変更にも対応できるように、「距離◯m以内は不可」など具体的な条件に落とし込み、柔軟に設置できる余地を確保するのがおすすめです。

オーナー都合の撤去費用は自己負担になる場合が多い

駐車場に変えるなど、オーナーの都合で撤去する場合は、撤去費を自分で負担するのが一般的です。

そのため、撤去にかかる費用や地面の復旧、日程の組み方を事前に取り決めておくと安心です。

必要な費用と手順を前もって知っていれば、予定変更があっても慌てず対処できるでしょう。

撤去後にやりたい活用の工事の見積もりも、早めに取っておくとスムーズです。

自動販売機の土地活用にかかる初期費用とランニングコスト

自動販売機の土地活用にかかる費用は、導入費・設置工事費・電気代の3点です。

契約形態で負担が変わるため見積時に総額で比較します。

1|導入費用 – 新品は高額だが中古やリースで初期投資を抑えられる

購入形態ごとの支払総額と保証の違い

2|設置工事費 – 配送や電気工事で数万円から十数万円が別途必要

搬入条件と電源距離で変動する費用要因

3|電気代 – 冷凍機の場合なら月々5000円から15000円程度が目安

機種性能と季節要因による消費電力の差

導入費用 – 新品は高額だが中古やリースで初期投資を抑えられる

新品は価格が高めでも、メーカー保証が厚く、長く使える安心感があります。

中古やリースなら初期費用を抑えられ、収支の不安が小さく始められます。

そのため、状況に合わせて乗り換えやすい方法といえるでしょう。

本体価格だけでなく、金利や残価、解約条件も含めて、長期の損益で比較しましょう。

設置工事費 – 配送や電気工事で数万円から十数万円が別途必要

段差や狭い通路があると、人員や機材が増えて費用が上がります。

電源までの距離が長い、分電盤の空きがない場合は、配線やブレーカー増設の費用が必要になるため、事前に確認しましょう。

『どこまでが基本』『何が追加』なのかを見積もりの段階で決めておけば、後で揉めにくくなります。

屋外では転倒防止のアンカー、雨対策のカバーなどの費用も合わせて検討します。

電気代 – 冷凍機の場合なら月々5000円から15000円程度が目安

夏は冷やす力が必要になり、電気代が上がりがちになり、冬は温かい飲み物の加熱で電力を使います。

そのため、省エネ機や自動で冷却を弱める“スリープ機能”があると、無駄な電力を抑えられます。

電気代は平均すると月1万円前後を目安に見ておくと、損益の計算が安全側になります。

吹き出し口のホコリを取る、背面のスペースを空けるなどの小さな工夫でも、消費電力は変わります。

自動販売機での土地活用に関するよくある質問

収入規模やリスク、設置条件に関する疑問へ簡潔に回答します。

導入判断の基礎情報として現実的な目線をお伝えします。

1|自動販売機オーナーの年収はどのくらいが一般的ですか?

台数と立地で変動する副収入の目安

2|自動販売機の設置によるデメリットはありますか?

収益性の限界や近隣トラブルの可能性

3|自動販売機を設置するにあたって土地の購入は必要ですか?

既存スペースの活用と賃借の選択肢

自動販売機オーナーの年収はどのくらいが一般的ですか?

1台だけの運営なら、年間の手取りは数十万円に届くかどうかが一般的ですが、場所や季節で上下します。

平均的な立地では年10〜30万円ほどに落ち着くケースが多いです。

複数台を運営する、非常に良い立地で運用するなどの条件がそろえば増収も可能ですが、誰にでも当てはまるわけではないため、過度な期待は禁物です。

月ごとの上下に一喜一憂せず、年単位の平均と費用の管理を重視すると、安定して続けやすくなります。

自動販売機の設置によるデメリットはありますか?

自動販売機の設置によるデメリットは以下のとおりです。

- 売上には上限がある

- 手数料がかさむと手元に売上が残りずらい

- ゴミの放置

- 夜間の騒ぎ

- 落書きなど

自販機は大きく稼ぐビジネスではありません。売上には上限があり、期待が大きすぎるとギャップを感じます。

また、ゴミの放置や夜間の騒ぎ、落書きなど、近隣対応が必要になる場面も想定しておきましょう。

定期清掃、注意書きの掲示、防犯カメラの設置など、事前の対策で多くのトラブルは減らせます。

自動販売機を設置するにあたって土地の購入は必要ですか?

新しく土地を買う必要はほとんどなく、自宅の敷地の一角や空き地の端などで十分です。

土地がない場合でも、ビルのオーナーや駐車場の管理者と交渉し、数平方メートルだけ借りる方法があります。

土地を買って回収するには長い時間がかかるため、コストに見合わないことが多いです。

まずは手元のスペースで始められるか確認し、必要なら短期の賃借から試してみましょう。

リスクを抑えつつ経験が得られます。

まとめ

自動販売機の設置は狭小地でも始めやすく、固定費の補塡に有効です。

収益の天井は低めでも省力で継続しやすく、入門の土地活用に適します。

一方で立地と契約の見極めを怠ると期待値との差が生じやすくなります。

本記事のチェックポイントを用いて保守的に試算し、段階的に導入を検討してください。

そもそも「VAPE(ベイプ)」とは、香り付きのミスト(水蒸気)を吸って楽しむ新感覚のリフレッシュアイテムです。タバコと違いニコチン・タール0のため、嫌な臭いや健康懸念がなく、若者や女性を中心に人気が急上昇しています。

「電気代は高いのに、利益はわずか…」そんなお悩みも、冷却不要で電気代が安く、飲料より高い利益率が期待できるVAPE自販機なら、解決できるかもしれません。

VAPE自販機”だけ”が持つ3つの強み

商品単価が高いため、1本あたりの利益は飲料の数倍に。さらに冷却が不要なため、飲料自販機より電気代を安く抑えられます。

「日本初」という圧倒的な話題性が、お客様の注目を集めます。SNSでの拡散も期待でき、施設の新しい”顔”になります。

ニコチン・タール0のため、タバコ自販機のような面倒な免許やtaspoは一切不要。施設のクリーンなイメージも損ないません。

新たな客層を呼び込む選択肢に最適

- 若者向けに:「ここにしかない」という話題性で新たな客層を獲得できます。

- インバウンド客に:VAPEを知っている観光客へのアピール材料となり、収益機会を増やします。

- 健康志向の方へ:たばこを吸わない層にも新たな販売機会を創出します。

のおすすめ機種ランキングTOP5-300x150.jpg)